江戸時代に確立した擬革紙の技術を応用して、明治期には壁紙商品として国内外でもてはやされた「金唐革紙」は、大正から昭和にかけて次第に需要が先細り、20世紀半ばに生産がとぎれ、金唐革紙の手の技はいったん完全に忘れ去られた。戦後、幾度が再現が試みられたが、挫折が続いていた。その百年前の手仕事の復活に正面から取り組んだのが、上田尚である。

きっかけとなったのは、旧日本郵船株式会社の小樽支店の壁紙の修復であった。この壁紙が金唐革紙であると判明し、この機会に技術を復元しておかなければこの工芸は完全に絶えてしまうということで、国立文化財研究所、文化財建造物保存技術協会は復元のための人材探しを本格的にはじめた。そして京都で文化財関係の美術印刷を手がけており、和紙や箔の取扱いや技法を会得している上田尚が依頼を受けた。彼は、「誰も出来ないのならば、やってやろうじゃないか」と、専門家の指導のもどで復元に臨むことになった。満足のいく結果を出すまでには2年の月日が費やされた。その2年間の試行錯誤の間に、上田は美しい和紙製の金唐革紙とそのエキゾティックな歴史に魅せられ、1938年に小樽の壁紙の修復に見事に成功してからも作品をつくりつづけることになる。

以来、明治、大正期の金唐革紙の壁紙を復元する上田尚の技術は、全国各地の重要文化財になくてはならないものとなった。こうして上田によって新たな命を吹き込まれ世に送りだされた数々の作品は、一度は失われた「金唐革紙」からあらためて「蘇った」日本独自の工芸品という意味を込めて、「金唐紙」と呼ばれている。

概要

金唐紙研究所

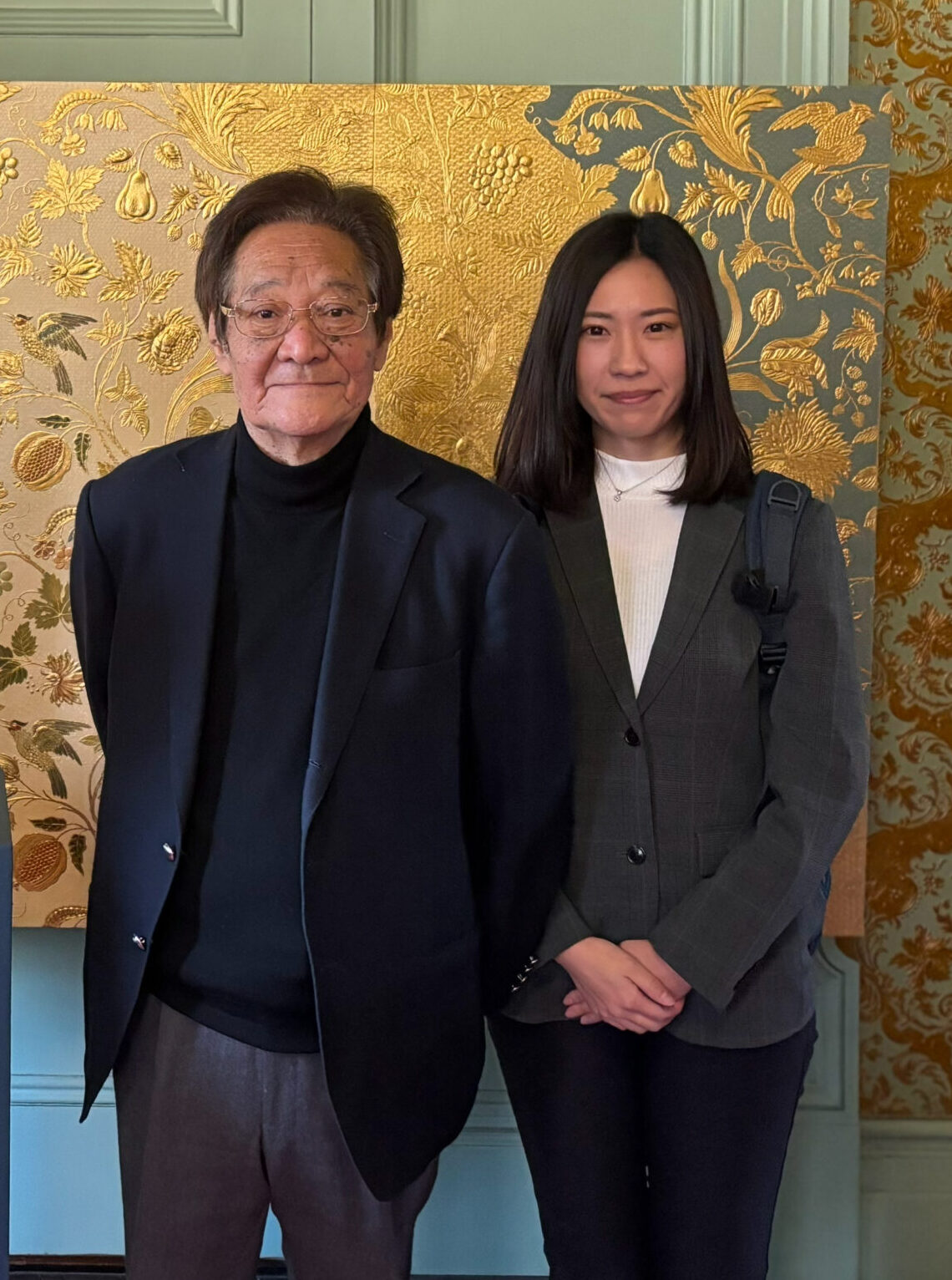

初代 上田尚(うえだたかし)(1985-2025)

2代目 江端茉衣(えばたまい)(2015-現在)

アトリエ

東京都豊島区目白4-1-20

TEL 03-3565-0169

info@kinkarakami.com

Mission

蘇った金唐紙を未来へつなぐ。

Vision

私たちは世界の人達が金唐紙を通じて暮らしの中に伝統を取り入れられるようにしたい。

Value

継承と革新の両立

伝統を忠実に守りつつ、現代に合う形で新しい表現に挑戦すること。

文化への敬意

金唐紙を歴史や芸術を体現する文化資源として扱うこと。

協奏の輪を広げる

志を共にする多彩な分野の人々と連携し、金唐紙の魅力を発揮すること。

Positioning

金唐紙は、絢爛な和と西洋の文化を引き継ぐ伝統工芸紙です。

沿革

| 1983年 | 重要文化財「旧日本郵船小樽支店」の修復工事に従事 |

| 1985年 | 東京目白に金唐紙研究所設立 |

| 1987年 | 朝日新聞記念館(東京)にて「蘇る金唐紙」展 |

| 1989年 | たばこと塩の博物館「日蘭有効380周年記念 |

| きんからかわの世界 黄金の革が結ぶ日本とオランダ」に出展 |

| 1990年 | 東京芸術劇場(東京)のための壁紙制作 |

| 東京、京都、名古屋にて個展「蘇った金唐紙」 | |

| 1991年 | 京都文化博物館にて展示 |

| 1994年 | 重要文化財「旧林屋住宅」(長野)の修理工事に従事 |

| 1995年 | 三井倶楽部(福岡)の壁紙の修復に従事 |

| 1996年 | 重要文化財「旧呉鎮守府司令長官官舎」(広島)の修理工事に従事 |

| 2000年 | 重要文化財「移情閣」(兵庫)の修理工事に従事 |

| 2003年 | 重要文化財「旧岩崎家住宅 洋館」(東京)の修理工事に従事 |

| 2005年 | 紙の博物館「洋館を彩った金唐革紙」展に出展 |

| フェルケール博物館にて「明治の洋館を飾った金唐革紙」展 | |

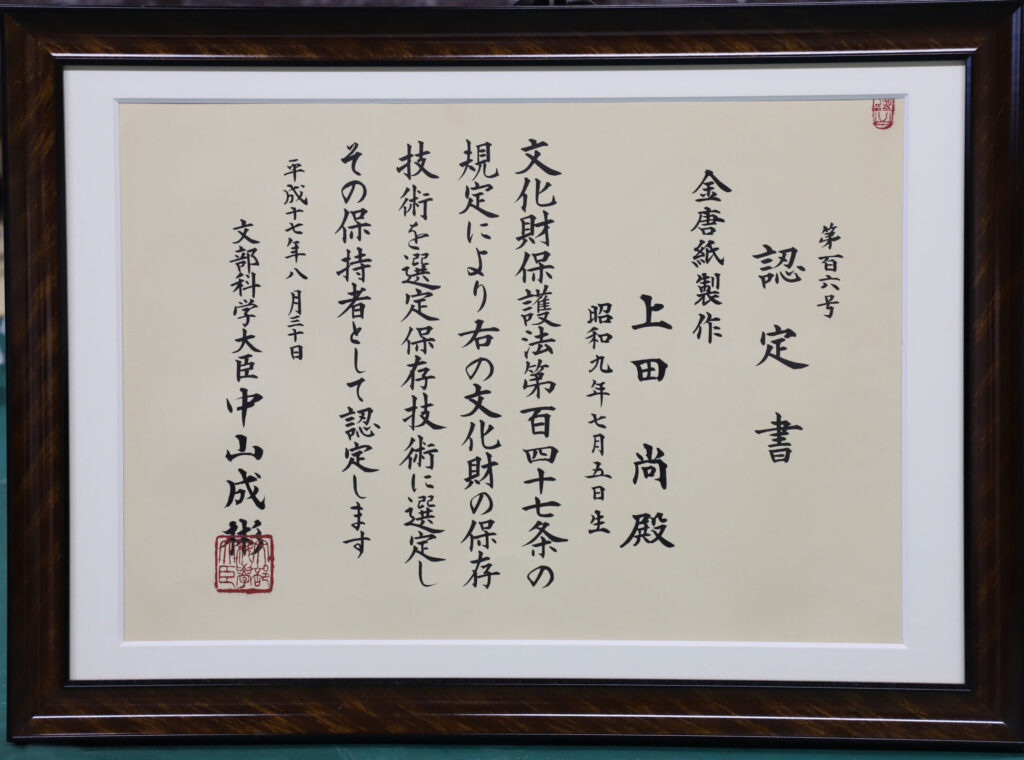

| 上田尚が、国選定保存技術保持者に認定 | |

| 2006年 | 重要文化財「旧呉鎮守府司令長官官舎」(広島)の修復工事に従事 |

| 箱根ラリック美術館「舞い踊る文様」展に出展 | |

| 2007年 | NHK「夢の美術館~世界の工芸100選~」にて紹介 |

| 大和日英基金主催によりロンドンで個展を開催 | |

| 2008年 | ヴィットワース美術館(イギリス、マンチェスター))の「金のきらめき」展に出展 |

| 旧岩崎邸洋館にて個展 |

| 2010年 | 名勝「池田氏庭園」洋館(秋田)の修復に従事 |

| 東京芸術劇場にて個展 | |

| 紙の博物館「金唐革紙の魅力~過去から未来へ~」に出展 | |

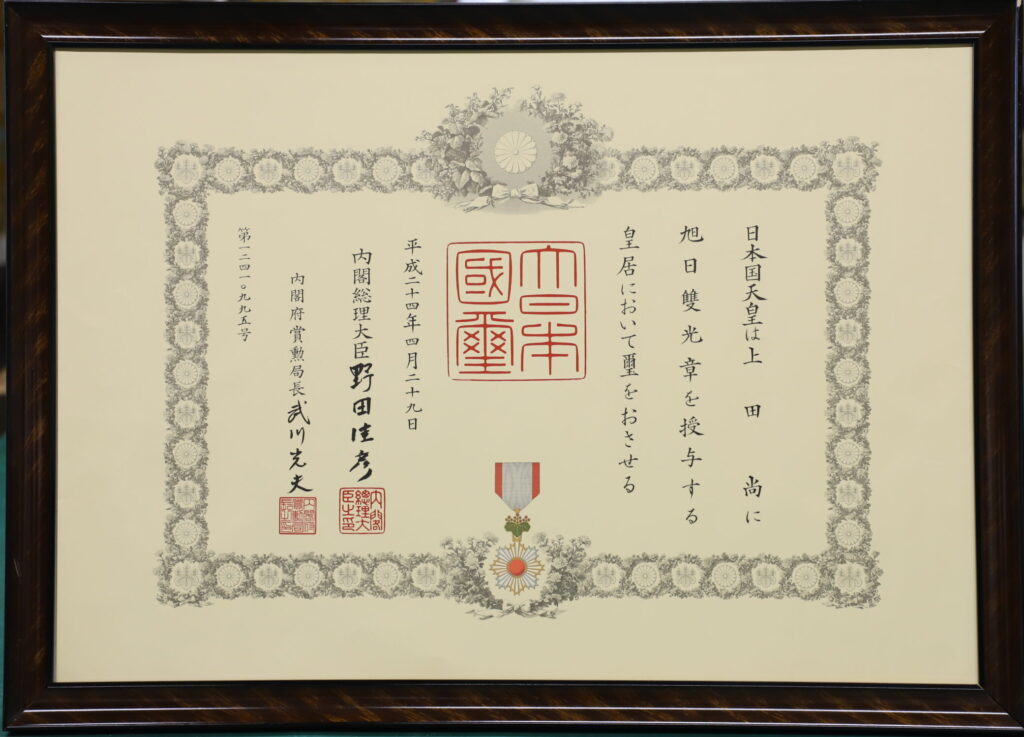

| 2012年 | 上田尚が、春の叙勲にて旭日双光章受賞 |

| 2013年 | 重要文化財「旧岩崎家住宅 撞球室」の修理工事に従事 |

| ミキモトホール「金唐紙の世界展 新しい風・個展から現代まで」 | |

| 2014年 | 重要文化財「上時国家」の修復工事に従事 |

| 国指定名勝「旧蔵内邸」の金唐革紙復元に従事 | |

| 紙の博物館「金唐紙展」に出展 | |

| 箱根ラリック美術館「花咲く ラリックと金唐紙」に出展 | |

| 2015年 | 砺波(となみ)郷土資料館「まぼろしの金唐革紙展」に出展 |

| 2016年 | オーストラリア メルボルンにて「金唐紙展」ワークショップ開催 |

| 2018年 | 重要文化財「旧前田家本邸洋館」の修復工事に従事 |

| 「国会議事堂」の修復壁紙制作 |

| 2020年 | 紙の博物館「金唐革紙 文明開化を彩った和紙製壁紙」に出品 |

| 2023年 | キャレモジギャラリー「陰影礼賛 引き継ぐ日本の美」に出展 |

| 2024年 | 旧岩崎邸「江戸東京リシンク展」に出展 |

| 重要文化財「旧日本郵船小樽支店」二期工事に従事 | |

| 「旧坂本宿 永井家住宅」の修復工事に従事 | |

| 2025年 | 「江戸東京きらりプロジェクト」に選定 |

| 紙の博物館「金唐紙 上田尚 作品展」に出展 | |

| 4月20日 上田尚永眠(1934-2025) | |

| 上田尚の遺言により、孫の江端茉衣が事業承継 |

金唐革紙から金唐紙へ

| 17世紀 | 日蘭貿易で日本に金唐革が入ってくる |

| 1684年 | 伊勢の三島屋堀木忠次郎が美濃の和紙に油や柿渋を引き、凸刻文様をつけて擬革紙を作る |

| 1689-1704年 | 飯野ぐう稲木村(現松阪市)の壺屋池部清兵衛が擬革紙を煙草入れに加工し、伊勢参りの土産ものとして売り出す |

| 1831年 | 江戸の竹屋山本清蔵が紙に油を塗って揉んで皺紋をつけた竹屋絞りを製し、煙草入れを作る |

| 1860年 | プロシアのオレインブルグ伯爵が条約締結のために来日、金唐革紙を見て、「フランスの革壁と見間違う」と称賛する |

| 1862年 | ロンドン万国博覧会に和紙を出品、和紙がヨーロッパの人の目に初めてふれる |

| 1867年 | パリ万国博覧会に1000の和紙(美濃紙、島の子紙、文様紙など)を出品 |

| 1872年 | 江戸の竹屋がイギリス人オルドリッチの指導で金唐革紙をつくり、壁紙製造所を興した |

| 1873年 | ウィーンバンコク博覧会に金唐革紙を出品、好評を博し、輸出の道が開かれた |

| 1874年 | 東京府の製紙品の中に「金唐紙」がある |

| プロシアの地理学者ヨハネス・ラインが日本の地理・産業を調査するために来日 金唐革紙をはじめ日本の紙について調査をおこなった | |

| 1878年 | 印刷局抄紙部で擬革紙の製造に着手 |

| 1880年 | 印刷局抄紙工場の事業閑散の余暇を利用し、金唐革紙を本格的に製造開始 |

| 1881年 | 金唐革紙製造が盛んとなり東京府下に10余の製造所がある |

| 1889年 | イギリスの日本美術愛好家チャールズ・ホームが来日。印刷局を訪れ、金唐革紙の制作を見学する |

| 1890年 | 東京に山路壁紙製造所が設立、金唐革紙の制作が印刷局(官)から民間へ移される |

| 1899年 | フランスの挿絵画家フェリックス・レガメが来日 山路壁紙製作所を訪れて多色刷り模造革(金唐革紙)制作風景のスケッチをする |

| 1919年 | 金唐革紙の製造が次第に不振となり、廃業するものが続出して、主な製造所は2カ所となる(山路壁紙製造所と他一カ所) |

| 1933年 | アメリカの紙史研究家ダード・ハンターが来日 「日本の手漉紙は世界の製紙技術の奇跡」と大絶賛する |

| 1937年 | 山路壁紙製造所が廃業し、製造用具を日本加工製紙㈱に譲渡 |

| 1939年 | 奢侈品等製造販売制限規則(七・七禁止令)によって金銀箔を使った紙の抄造が禁止され、その影響で金唐革紙の製造技術が途絶える |

| 1983年 | 北海道小樽市の重要文化財「旧日本郵船㈱小樽支店」が老朽化による全面的修復・復元工事を上田尚に依頼 |

| 試行錯誤を重ね、東京文化材研究所の協力・助言を受けて、見事復元に成功 |